教学单位:土木工程学院 专业名称:土木工程 案例类型:自编

课程名称:理论力学 授课教师:崔浩

授课对象:土木工程专业二年级学生

一、课程介绍:

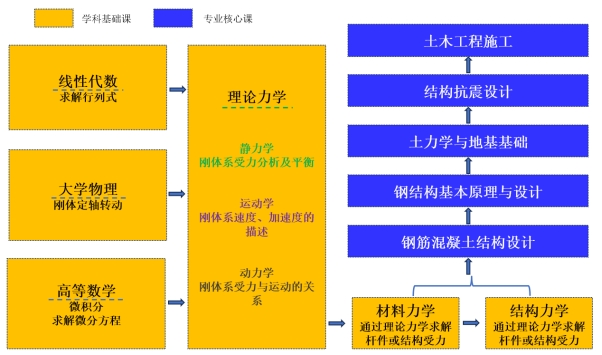

《理论力学》是土木工程专业的核心基础课程,面向本科二年级学生开设,总学时为68学时,学分为4.5分,每年选课人数约90人。该课程主要讲授物体机械运动的一般规律,涵盖静力学、运动学和动力学三大部分。它在专业课程体系中起着承上启下的关键作用,不仅连接了高等数学、物理等基础课程,还为后续的结构力学、材料力学、土力学等专业课程提供了必要的力学基础。通过本课程的学习,学生能够掌握力学的基本概念、定律和方法,培养严密的逻辑思维能力、复杂工程问题的简化与分析能力,为成为卓越工程师奠定坚实基础。

图1 理论力学在土木工程专业培养方案中的地位

二、课程特色:

理论力学作为土木工程专业的学科基础课,其重要性不言而喻。理论力学课程以牛顿运动定律、刚体力学等基础理论为核心,旨在使学生掌握理论力学的基本原理和方法。课程设计有助于学生建立起坚实的理论基础,为后续课程的学习打下坚实的基础。课程内容涉及微积分、线性代数、微分方程等多个数学分支,要求学生能够熟练运用这些工具解决实际问题。这种特色有助于培养学生严谨的数学思维和解决问题的能力。

三、案例背景

随着土木工程行业的快速发展,对工程技术人才的要求越来越高,不仅需要扎实的专业知识,还需要具备创新能力和解决复杂工程问题的能力。然而,传统的《理论力学》教学模式存在诸多问题,如教学内容抽象、理论与实践脱节、学生学习积极性不高、缺乏持续学习的内驱力等。这些问题严重影响了学生对课程的理解和掌握,也制约了他们综合能力的提升。因此,开展《理论力学》课程建设与改革,探索更加有效的教学方法和模式,以适应现代工程教育的发展需求,培养高素质的土木工程人才,成为亟待解决的重要课题。

四、案例描述

(一)教学目标

1.知识目标:学生应掌握静力学、运动学和动力学的基本原理,能够运用这些原理分析和解决实际工程问题。

2.能力目标:培养学生分析和解决复杂工程问题的能力,能够根据不同工程情况,提出创新的计算方法和解决方案,具备独立解决特定工程问题的能力。

3.价值目标:通过在教学中融入科学思维、工匠精神、社会责任等思政元素,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,最终实现知识传授、能力培养和价值塑造三位一体的教学目的。

(二)教学内容

1.优化课程内容结构:对课程内容进行全面梳理,去除冗余和重复的知识点,合理安排教学内容的先后顺序,循序渐进地帮助学生建立系统的力学知识体系。

2.理论与实践结合:引入实际工程案例,如桥梁设计中的受力分析、建筑物的抗震设计等,让学生在实践中理解理论知识的应用,增强学习兴趣和动力。

3.多元化教学资源:制作动画和三维模型,直观展示复杂的力学现象和结构行为;利用虚拟实验平台,让学生进行模拟实验,验证理论知识,提高动手能力和创新意识。

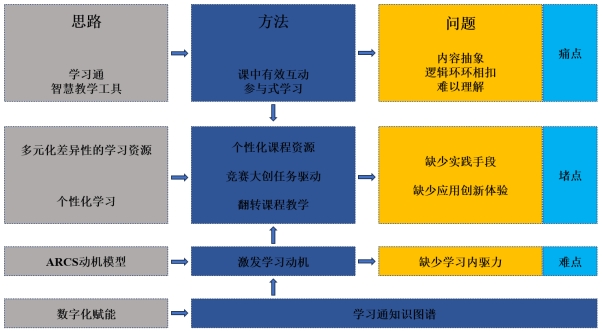

(三)教学方法

1.互动式教学:教师从“知识传授者”转变为“学习引导者”,通过设置问题、组织讨论、开展小组合作等方式,激发学生的学习兴趣和积极性,增强师生之间的互动交流。

2.项目式学习:设计开放性的问题或项目,引导学生从实际工程问题出发,运用所学的力学知识进行分析和解决,培养学生的创新思维和实践能力。

3.线上线下混合式教学:利用在线课程平台,学生可以随时随地进行自主学习和复习;通过虚拟实验室,学生可以进行各种力学实验的模拟操作,增强实践体验。

图2 混合式教学整体思路

(四)教学实施过程

1.课程内容重构:根据学生的认知规律和学习进度,对课程内容进行系统化和科学化的安排,确保学生在有限的时间内高效掌握核心知识。

2.精准分层实践机制:根据学生的知识背景、学习能力和兴趣进行分层,为不同层次的学生设计适合的实践项目,让每个学生都能在适合自己的层面上接受挑战,提升实践能力。

3.思政案例融入:以辩证思维为切入点,引导学生全面、辩证地看待问题;以大国重器为载体,激发学生的民族自豪感和使命感;以工程案例为依托,培养学生的实践能力和创新精神。

(五)教学创新

1.创新实践机制:从课程内容中提炼面向不同学生群体精准分层的创新实践机制,将实践成果融入课程中,保持课程的创新性和挑战度。

2.跨学科案例引入:引入跨学科的案例和知识,让学生从多个角度理解和解决问题,提高综合素质,激发学习兴趣和动力。

(六)思政融入

1.辩证思维培养:在讲解牛顿运动定律时,引入我国古代哲学家墨子的“兼爱”思想,让学生探讨辩证唯物主义与墨子思想的内在联系,培养全面、辩证地看待问题的能力。

2.大国重器案例:介绍我国在理论力学领域取得的重大成果,如“天问一号”火星探测、高铁技术等,激发学生的民族自豪感和使命感。

3.工程案例分析:选择具有代表性的工程案例,如港珠澳大桥、南水北调等,让学生分析这些工程在理论力学方面的应用,培养解决实际问题的能力。

(七)教学评价

1.多元化评价指标:构建多元化的评价指标体系,包括学生的课堂表现、作业完成情况、小测验成绩、参与讨论的积极性等,全面了解学生的学习情况。

2.科学的评价方法:采用问卷调查、课堂观察、访谈等方式收集学生和教师的反馈意见,确保评价结果的公正性和科学性。

3.信息技术应用:开发和使用教学评价软件,通过在线平台收集和分析评价数据,利用大数据分析技术发现教学中的共性问题,为教师提供有针对性的改进建议。

五、反思与总结

通过《理论力学》课程的建设与改革实践,我们取得了一些显著的成果。学生对课程的理解和掌握程度明显提高,学习积极性和主动性显著增强,实践能力和创新思维得到了有效培养。同时,思政元素的融入让学生树立了正确的价值观和社会责任感,为他们的全面发展奠定了坚实基础。

然而,在实践中我们也发现了一些需要进一步改进的地方。例如,部分学生对现代教育技术的适应能力存在差异,需要在教学过程中加强对他们的引导和培训;教学评价体系的实施过程中,还需要进一步优化评价指标和方法,以更准确地反映教学效果和学生的学习情况。总结经验,我们认为课程建设与改革应始终以学生为中心,以产出为导向,注重理论与实践的结合,充分发挥现代教育技术的优势,不断优化教学内容和方法。同时,要持续关注学生的学习需求和反馈,及时调整教学策略,以实现课程建设目标的最大化。未来,我们将继续探索和实践,不断完善《理论力学》课程的教学体系,为培养高素质的土木工程人才做出更大的贡献。